1975年夏,在辛辛那提大学取得细胞生物学硕士学位的钱嘉韵面临抉择:她已获得奖学金可留校继续攻读博士,但未婚夫张南骥还在爱荷华州立大学读硕士,她应该待在辛辛那提还是转往爱荷华?

他们俩原是辅仁大学生物系的同班同学,但大学四年期间,张南骥对钱嘉韵的爱慕之心一直藏在心中。1972年毕业后,张南骥去服兵役,隔年听闻钱嘉韵到美国留学,便写信向她请教留学事宜,但实则借此逐步表达爱意。

钱嘉韵虽然在书信往返中对张南骥颇有好感,但等到他来美国相见时,她反而却步了,直到张南骥后来又从爱荷华过来找她,两人谈起圣经教义产生共鸣,才打开心房,互订终身。然而他们若不想分隔两地,势必要有一人转学,钱嘉韵没考虑太久,便主动表示愿意配合张南骥,前往爱荷华州立大学攻读神经生物学博士。

他们两人先后取得博士学位后,相偕于1982年返台,同在阳明医学院任教。钱嘉韵专心于神经科学的研究与教学,完全没有料到几年之后,她已抛在脑后的硕士论文竟成了改变世界的关键环节。

1983年4月的一个夜晚,在美国生技公司Cetus(注)任职的生物化学家穆利斯(Kary Mullis)开车载着女友前往度假小屋时,突然灵光一闪,想出可以在短时间内大量复制DNA特定片段的方法,也就是如今我们所熟知的“聚合酶链式反应”(Polymerase Chain Reaction,简称PCR)。不过当他回到公司进行实验后,却一直无法获得预期的扩增效果。第二年公司高层逼迫穆利斯让另一个小组加入研究,才终于用大肠杆菌中的DNA聚合酶作为酶,成功展现PCR的实际成效。

不过PCR的第一步要将DNA加热到95℃,让缠绕的双螺旋分开,聚合酶才能以分开的两条DNA单链为模板,合成出互补的单链,使得DNA倍增。然而大肠杆菌的DNA聚合酶在高温下即失去活性,因此必须等温度降至37℃才能加进来,于是每倍增一次,就要再重复一次加热、降温、加入酶的过程。必须如此重复30到40次,才能获得足够数量的DNA,但每次都要靠人工操作,费时又费力,使得PCR的实用性大打折扣。

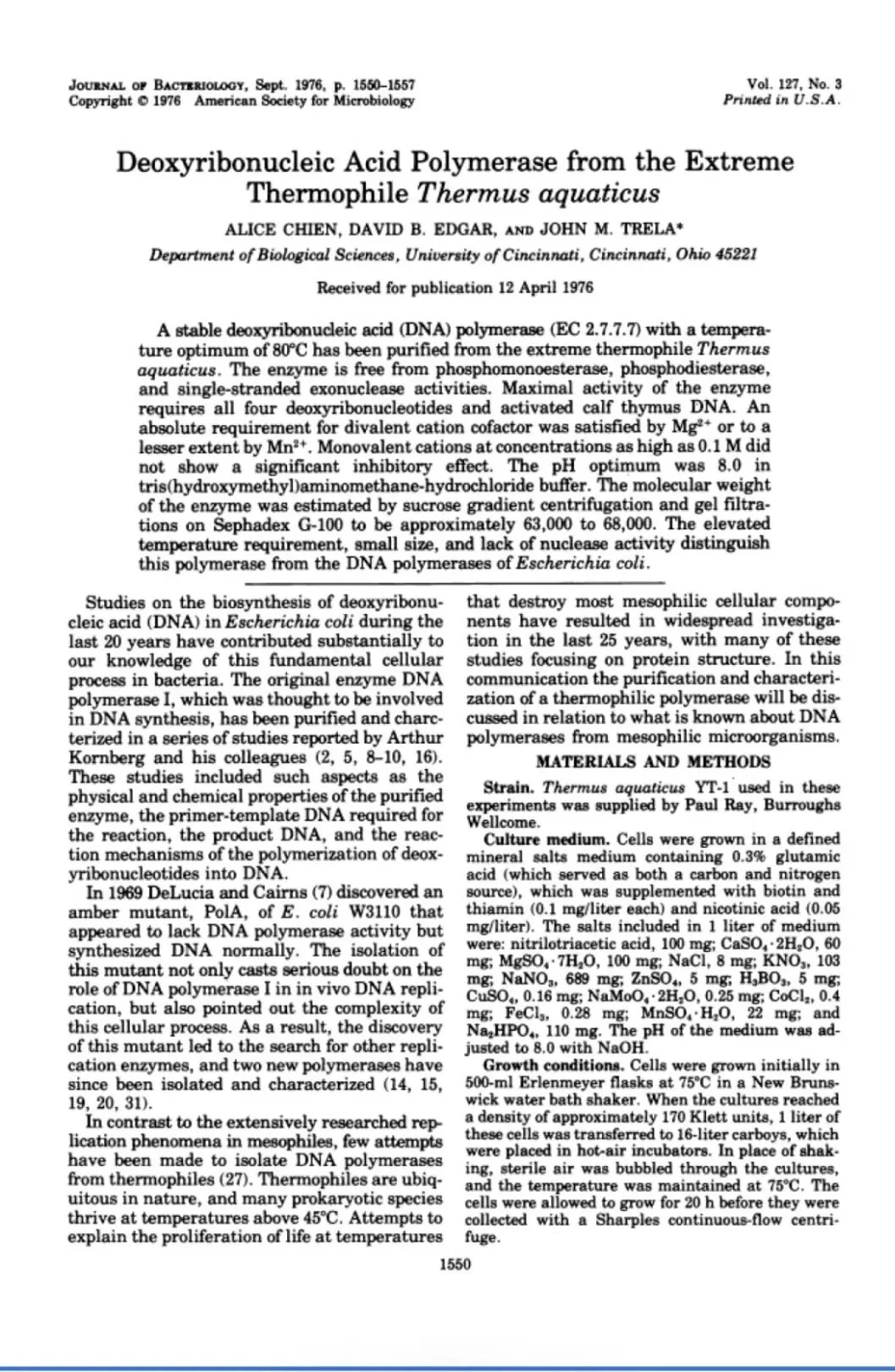

錢嘉韻於 1976 年發表的論文

如果有耐高温的DNA聚合酶就好了。这样一开始就可以全放进去,然后让机器自动调节温度的变化,三、四十次的倍增过程中完全不用人工作业,大幅提升PCR的效率。

于是穆利斯的团队开始发掘耐热的菌种,最后在一篇1976年发表于《细菌学期刊》(Journal of Bacteriology)的论文挖到了宝。论文中提到黄石公园的热泉里有种水生栖热菌在70℃的高温下仍能正常繁殖,他们已从中分离出耐高温的Taq DNA聚合酶(Taq是用该菌名称Thermus aquaticus的字首结合而成)。更棒的是,里面还详述分离纯化的步骤以及此酶的相关特性,例如复制DNA的最适温度、最适pH值、需用二价镁离子辅助等等。

穆利斯的团队按论文所述提炼出 Taq 聚合酶后,用来进行 PCR 实验,结果真的就不用每次都要再添加酵素,不但简化操作程序,整个连锁反应也更为稳定。他们于 1988 年发表 PCR 自动化的论文,Cetus 同时将相关技术申请专利(包括纯化 Taq 聚合酶的方法),并发明出全自动化的 PCR 仪器。至此世人才真的感受到革命性的 PCR 时代已经降临;第二年,Taq 聚合酶被《Science》期刊选为「年度风云分子」(Molecule of the year),PCR 发明者穆利斯也于 1993 年获颁诺贝尔化学奖。

1976 年那篇 Taq DNA聚合酶的论文无疑是促成这一切的关键,而其第一作者正是钱嘉韵。不过她当初并未申请专利,因此后来 Cetus 在 1990 年授权 Promega 公司制造 Taq聚合酶,接着在 1991 年以 3 亿美元将 PCR 所有专利转让给瑞士的罗氏大药厂,钱嘉韵一毛钱都没分到。

1992年,罗氏控告 Promega 违约将 Taq 聚合酶卖给其他客户做 PCR,求偿 3 千万美元。 Promega 在法庭中举出钱嘉韵那篇论文,主张里面已经详述纯化 Taq 聚合酶的方法,因此 Cetus 当初取得的 Taq 聚合酶专利实属无效。经过七年的法庭攻防,最后法官在 1999 年判定 Taq 聚合酶专利没有强制力。不过钱嘉韵婚后的英文名字改冠上夫姓,因此多数人并不知道论文上的 Alice Chien 就是后来的 Alice C. Chang,钱嘉韵仍未获得应有的知名度。

如果钱嘉韵当初没有为爱离开辛辛那提大学,继续这项研究的话,会更早发现可应用于 PCR吗?她的先生张南骥谈到这个话题,便自嘲害她没拿到诺贝尔奖。但钱嘉韵并不觉得自己离开有很大的损失,毕竟当时分子生物学还在刚开始的阶段,没人能预见后来的应用,她也不可能一直等,等到相关条件都成熟那一天。她反而很高兴硕士时的研究能对 PCR 有所贡献,至于转换领域,她觉得「上帝引领我走另外一条路,其实也很精采啊!」

附錢嘉韻教授簡介:

- 1972 年 輔仁大學生物系畢業

- 1973 年至 1975 年 美國辛辛那提大學細胞生物學碩士畢業

- 1976 年至 1980 年 美國愛荷華州立大學分子細胞和發育生物學博士畢業

- 1981 年至 1982 年 東卡羅來納大學醫學院微生物學博士後

- 1982 年 陽明醫學院(现国立阳明交通大学)任教

- 1993 年 7 月至 1999 年 7 月 神研所所長、神研中心主任

- 2000 年 6 月 10 日至 2006 年 7 月 31 日 圖書館館長

- 2013 年 8 月 1 日 神研所退休

后记:本文作者为科学作家張瑞棋,经作者同意转载于美洲校友会媒体平台。原题“她的研究促成 PCR 成功商業化,但她什麼都沒得到”,刊载于《科学棋谈》(2023年),作者还著有《萧克利与八叛徒》、《科学史上的今天》等。据悉,钱嘉韵博士已从生命科学院神经科学研究所教授退休。